01

合成生物学产业现状

1.1 量产突破,优势重塑产业

合成生物学从技术探索走向生产应用,从公斤级向吨级规划化生产突破,产品领域从基础化工产品到中高分子量的胶原蛋白等,规模化量产与经济效益均已实现。工业化应用实现了从无到有,从稀到多,从贵到廉的突破,由此催生新市场,如保健食品,医美等新应用,另一方面凭借低成本,高质量,绿色环保等优势,替代传统高耗能、高污染工艺,革新原有的产业格局。

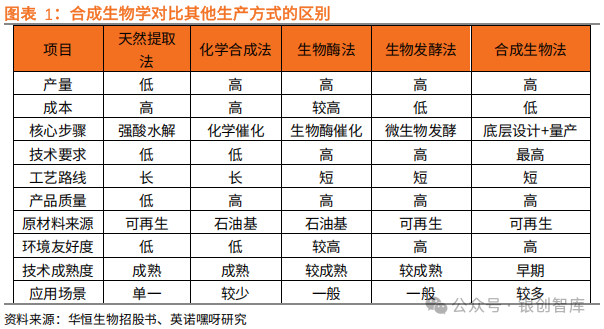

合成生物学相比传统化学合成、生物发酵具备明显优势,主要表现为产品成本低、应用场景多、对环境污染较小等;与传统发酵技术相比,基于微生物细胞工厂(MCFs)理性设计策略的合成生物学技术效率显然更高。相关案例如下:1)生物合成更擅长于制造复杂分子,如复杂官能团、杂原子、手性特异性等。以青蒿素生产为例,根据国家发改委数据,使用可控的100立方米工业发酵罐,可以替代5万亩的传统农业种植生产青蒿素,显著降低生产成本。2)生物合成在部分领域具有成本优势,如维生素E、甜菊糖苷以及凯赛的尼龙56 等。3)生物和成的生产方式能够显著降低碳排放,PHA能够把全生命周期碳排放降低90%,一根 PHA 吸管比 PP 吸管碳排放低180g。

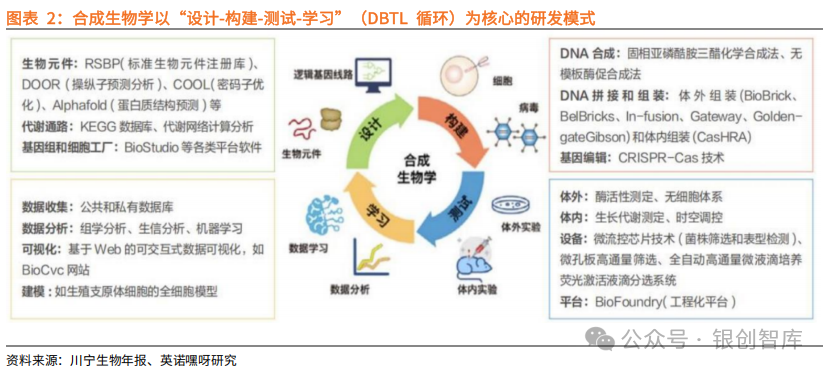

合成生物学的核心在于经改造的底盘细胞通过其自身代谢,表达植入的特定基因从而获得目标产品,因此选择合适的底盘细胞并通过基因线路设计获得正确的代谢途径至关重要。随着代谢科学的不断发展,结合量子化学计算、AI辅助分子设计等技术通过对底盘细胞的“设计-构建-测试-学习”(DBTL)循环改进,实现对生物性状的定向构建与优化,满足产业化应用。设计阶段重点在于基因测序并根据基因测序和现有模型数据进行遗传代谢途径设计;构建阶段主要是用CRISPR等技术对细菌或真菌的DNA进行定制;测试阶段采用高通量技术“酿造”特定细胞并进行测试筛选;学习阶段则通过机器学习(ML)或人工智能(AI)来进行数据收集完善数据模型,并进入下一轮数据迭代。

1.2 中国合成生物学产业政策

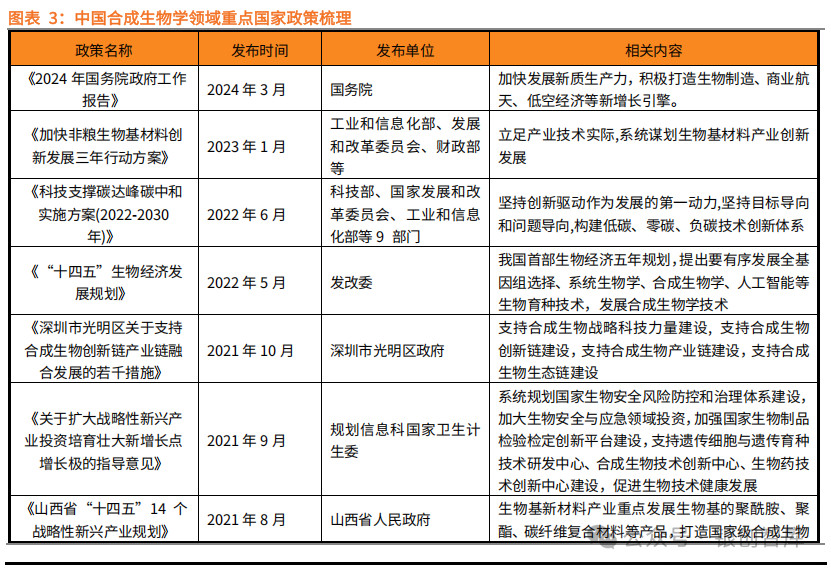

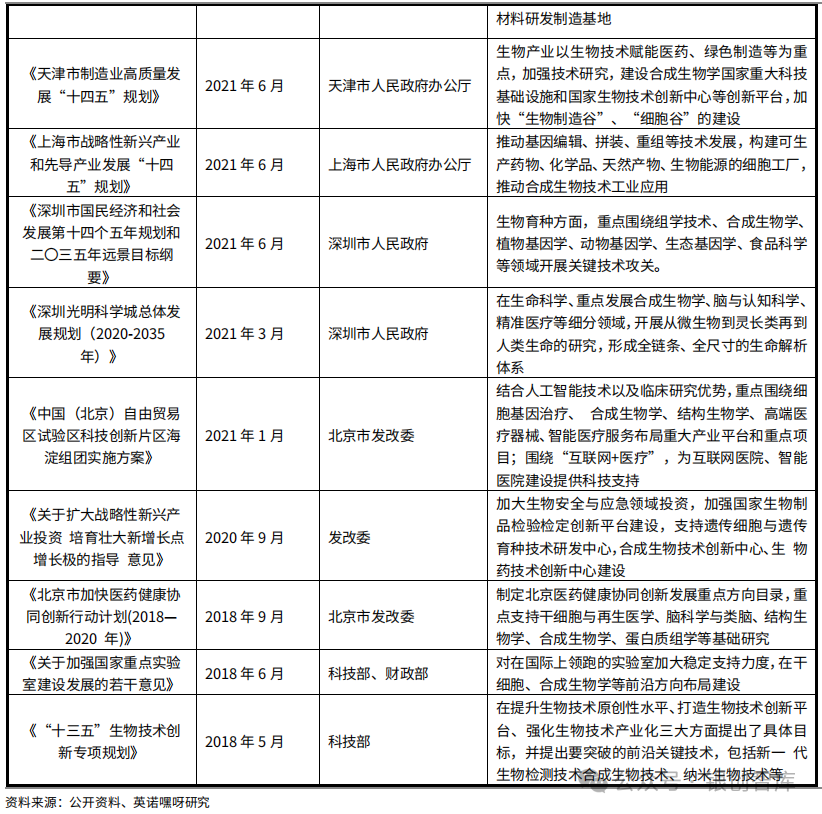

2011年我国发布《“十二五”生物技术发展规划》,把与合成生物学有密切关系的“工业生物科学”列入前瞻性基础研究领域。此后相继发布多项与合成生物学相关的政策,其中,2022年《“十四五”生物经济发展规划》首次提出我国生物经济五年规划,明确提出要有序发展全基因组选择、系统生物学、合成生物学、人工智能等生物育种技术,发展合成生物学技术。

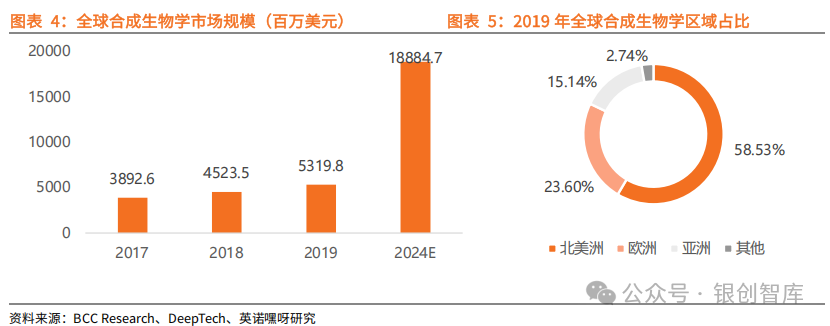

1.3 合成生物学市场规模

合成生物学行业快速扩容,BCC Research分析数据显示,2019年全球合成生物学市场规模达53.19 亿美元,预计到2024年达到188.85亿美元,2019-2024年CAGR 约为 28.8%;其中,北美地区占据全球主要市场份额,欧洲次之,亚太位居第三,与北美存在明显差距,中国合成生物学行业规模预计在2025年突破70亿美元。此外,根据DeepTech分析数据,2016年中国合成生物学市场规模约为9亿美元,2020年增长至24.78亿美元,2021年进一步达到64亿美元。

02

企业竞逐:紧跟下游重磅品种突破

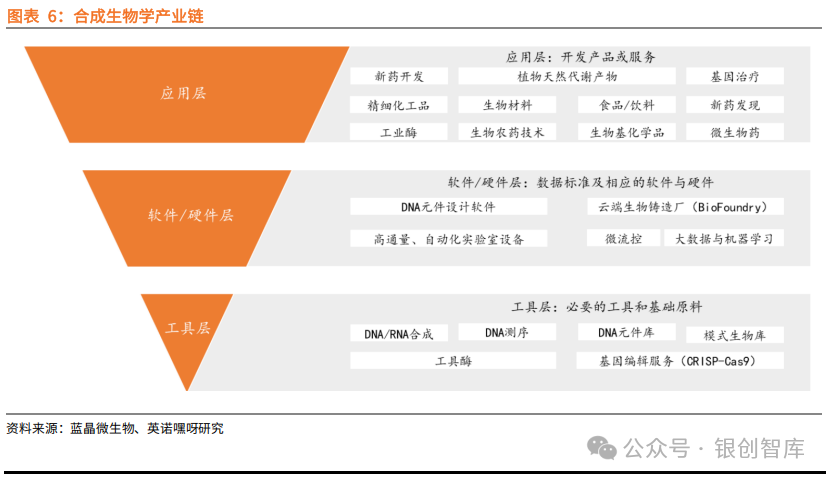

2.1 产业链全景

产业链角度,合成生物学可分为上、中、下游三个环节,分别对应工具、平台、产品型企业。工具型企业指基因测序和基因编辑等基础技术提供方以及模式动物库和生物工程软件等支持环节,代表企业包括聚焦基因测序领域的华大智造,基因合成领域的金斯瑞生物科技以及基因编辑领域的百奥赛图;平台型及产品型企业数量众多,为使用合成生物技术进行平台构建、产品创新、下游应用的环节,选品思路、研发及产业化能力是其核心竞争力,其中,凯赛生物、川宁生物、华东医药、华熙生物及华恒生物等企业的研发平台及产业化布局较为领先,制药企业如金城医药、普利制药等正在加速特色合成生物学品种产业化创造新增长点。

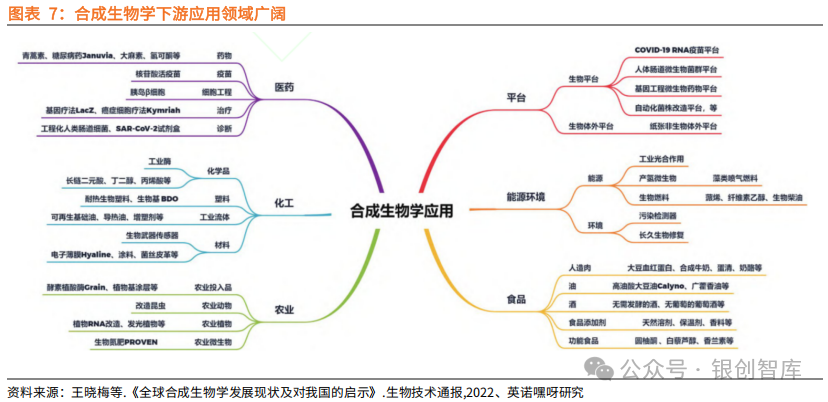

2.2 下游应用领域

合成生物学可以应用于医疗健康、食品饮料、化工产业等多个领域与中游企业相比,下游企业更强调应用领域的聚焦、产品的精细打磨及商业化放量。中下游企业之间并无明确界限,现阶段行业整体尚处在产业发展早期,不少生物技术公司实质上为中下游一体化布局。

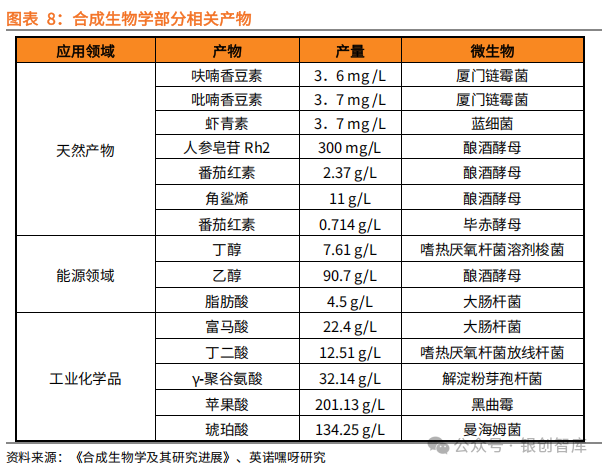

合成生物学的目标产物从青蒿素类天然产物拓展至丁二酸等工业化学品,单位产量由小到高。其商业化的价值导向是从成本上具备和现有生产方式更具经济优势。

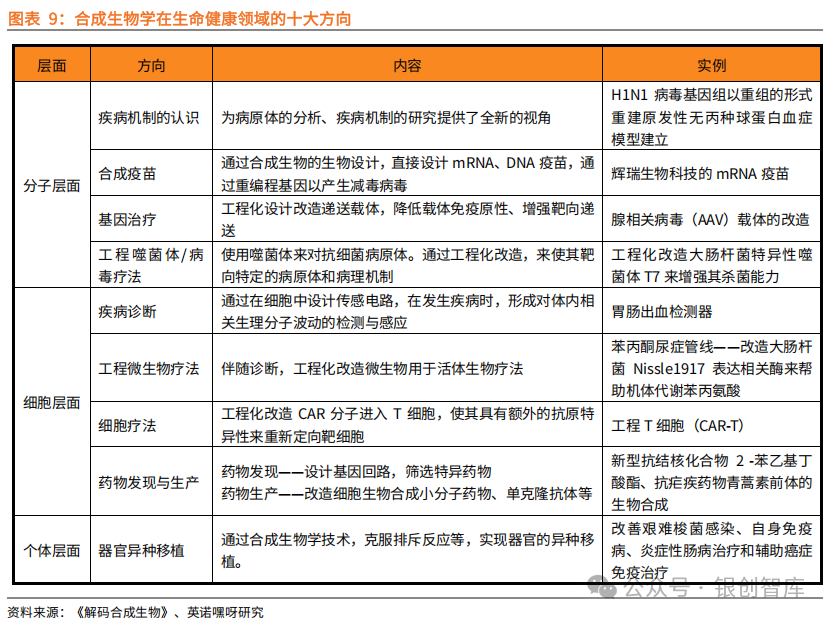

2.3 医疗健康应用领域

医疗健康是合成生物学第一大应用市场。2021年医疗健康合成生物学市场规模为32.2亿美元,预计2026 将达到69亿美元,对应5年复合增速约为16%,龙头公司具有先发优势,增速有望超过行业平均。在医药行业中合成生物学可应用的领域众多,包括细胞免疫疗法、RNA 药物、基因编辑疗法等创新疗法,以及体外检测、医疗耗材、原料药生产和制药用酶等多个细分赛道。合成生物学不仅可以通过设计全新的细胞内代谢途径,使医药产品能够通过微生物细胞利用廉价糖类等原料进行合成,还可以根据不同的疾病和致病机制,进行人工设计、构建适宜的治疗性基因回路,在载体的协助下植入人体,通过纠正机体有功能缺陷的回路,实现治疗疾病的目的。

03

合成生物学行业重点公司

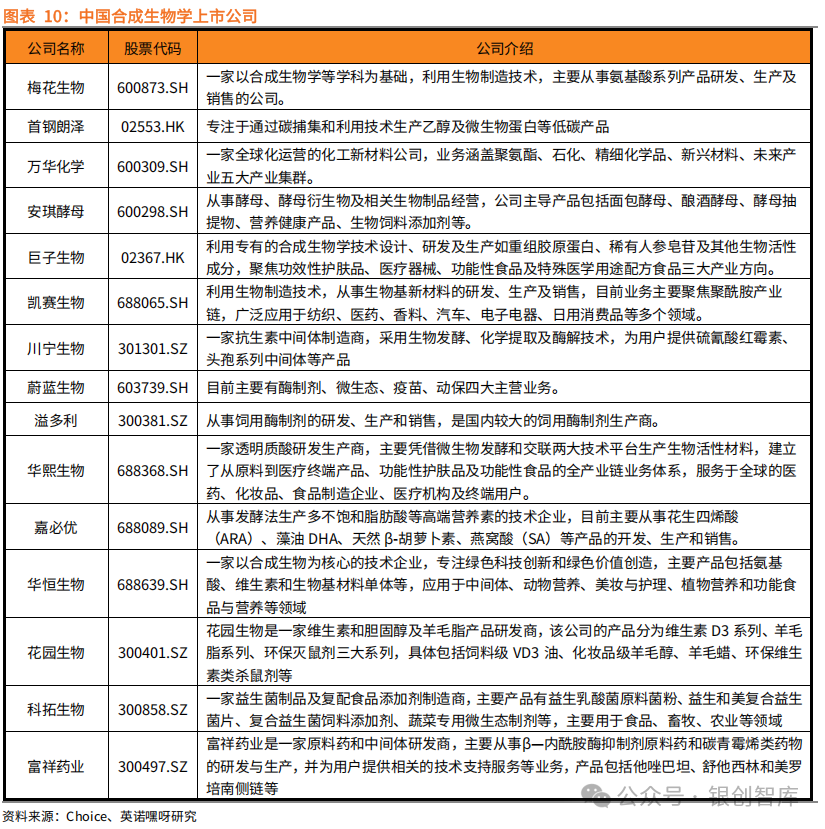

3.1 合成生物学二级市场标的

在合成生物学产业链中,对平台及产品型企业而言,研发能力、选品思路及产业化能力是其核心竞争力,相关上市企业包括川宁生物、凯赛生物、华恒生物、华东生物、华熙生物、花园生物和科拓生物等。

川宁生物:

公司定位于合成生物学研发、生产型一体化产品型公司,已构建完成选品-研发-大生产的商业化体系。目前已有红没药醇、5-羟基色氨酸、麦角硫因、依克多因等多个产品进入生产、销售阶段,是国内首批实现产品交付的合成生物学企业。公司全资子公司锐康生物(即川宁生物上海研究院)围绕高端化妆品原料、保健品原料、高附加值天然产物、生物基材料等领域进行布局,采用前沿的合成生物学技术,打造了完整的合成生物学技术平台,通过多轮的迭代,选育出性能优良,能完全满足工业化生产的工程菌,克服传统生物育种的局限性,并极大提高研发效率。

根据公司投资者交流文件,公司合成生物学产品已经于2024年产生收入,预计将进入产能爬坡期,公司将积极拓展合成生物学产品市场,加快产品进入国际市场的步伐,同时积极推进合成生物学生产基地的产能释放,不断加大合成生物学产品的收入占比。

华恒生物:

截至目前,公司已建成并投产的主要产品包括氨基酸系列产品(L-丙氨酸、DL-丙氨酸、β-丙氨酸、 L-缬氨酸)、维生素系列产品(D-泛酸钙、D-泛醇、肌醇)、生物基新材料单体(1,3-丙二醇、丁二酸)和其他产品(苹果酸、熊果苷)等,可广泛应用于中间体、动物营养、日化护理、功能食品与营养、植物营养等众多领域。经过多年的创新发展,公司已经成为全球领先的通过生物制造方式规模化生产小品种氨基酸产品的企业之一,丙氨酸系列产品生产规模位居国际前列。

2023 年公司实现营业收入21.78亿元,实现净利润1.85亿元。其中氨基酸产品实现收入15.09亿元,同比增长3.01%;维生素产品实现收入2.07亿元。

华东医药:

公司在工业微生物领域已深耕40余年,有着深厚的产业基础和产业转化能力,现有微生物发酵产品规模和技术水平均处于业内领先水平。公司工业微生物聚焦于合成生物学技术系统应用和生物医药创新发展两大业务场景,已在xRNA、特色原料药&中间体、大健康&生物材料、动物保健四大领域形成差异化的产品管线和业务解决方案。目前已形成以中美华东工微研发、华东合成生物学产业技术研究院、珲达生物、珲益生物、珲信生物和生基材料为核心的研发集群。

2024年公司工业微生物合计实现销售收入7.11亿元,较去年同期增长43.12%。其中,特色原料药&中间体板块增长38%,xRNA板块增长 20%,大健康&生物材料板块增长142%,动物保健板块增长33%。

凯赛生物:

公司是目前全球具有代表性的以合成生物学为基础的平台型生物制造公司。已产业化的和储备产品中:长链二元酸方面,DC11-DC18产品继续主导全球市场。公司布局新的长链二元酸产品种类,年产4万吨生物法癸二酸项目已于2022年三季度建成并开始试生产。戊二胺方面,乌苏工厂的生物基戊二胺生产线已投产。公司生产戊二胺主要用于自身聚酰胺系列产品的生产,少量提供给环氧固化剂、异氰酸酯等下游客户。生物基聚酰胺方面,公司基于自产的生物基戊二胺与各种二元酸的缩聚可得到系列生物基聚酰胺产品,逐步应用于下游民用丝、工业丝、工程塑料等领域。

2024 年公司实现营业收入29.58亿元,实现归母净利润4.89亿元;其中长链二元酸系列实现营业收入26.70亿元,生物基聚酰胺系列实现1.44亿元,合成生物材料行业整体实现收入28.19亿元。

华熙生物:

公司凭借包括合成生物学研发平台在内的六大研发平台,建立了生物活性材料从原料到医疗终端产品、功能性护肤品、功能性食品的全产业链业务体系,服务于全球的医药、化妆品、食品等领域的制造企业、医疗机构及终端用户。近年来公司持续推动合成生物战略布局的落地,推动新原料产品上市。目前已在透明质酸酶、硫酸软骨素、肝素、胶原蛋白、麦角硫因、人乳寡糖等产品上取得进展。通过糖链生物合成元件的发掘与改造、体外编辑与组装,开展多种人乳寡糖的系统性合成,构建领先的人乳寡糖物质库,强化公司在功能糖合成生物学领域的国际竞争力。

2023年,公司实现营业收入53.71亿元,其中原料业务实现收入12.36亿元,同比增长9.47%。透明质酸原料生产量、销售量、库存量较上年同期分别增长12.28%、15.26%、8.53%。受益于公司在国际化战略中推进的本土化运营,公司原料业务保持稳健增长。

花园生物:

公司围绕“打造完整的维生素D3 上下游产业链”的发展战略,通过向上下游拓展,打造完整的维生素 D3 上下游产业链,致力于成为世界领先的维生素D3上下游产品生产商。经过二十多年的发展,公司基本完成了维生素D3 全产业链的布局,建成了羊毛脂胆固醇、维生素D3、25-羟基维生素 D3、精制羊毛脂四大类产品的全球最大生产基地。公司在巩固维生素D3产业优势的基础上,积极向维生素B、维生素A、维生素E和生物素等业务领域拓展。据公司2024 年4月16日发布的公告显示,公司将去年通过可转债募集的部分资金调整投入“年产10000 吨L-丙氨酸(发酵法)及生物制造中试基地”项目中。新增的L-丙氨酸项目通过微生物发酵方式实现绿色生产,其中 L-丙氨酸是生产VB6的主要原料,属于“年产5000 吨VB6项目”的配套项目。L-丙氨酸的生物合成项目建设,一方面帮助企业向上游VB6 产业链延伸、奠定相关产业基础;另一方面,L-丙氨酸广泛应用于饲料添加剂、医药、营养保健食品及日化等领域,具有较大的市场空间。

2024年,公司实现营业收入124,328.32万元,较上年同期增长13.58%;归属于上市公司股东的净利润30,921.28万元,较上年同期增长60.76%。受维生素 D3 产品售价上升以及维生素A系列新产品上市等因素影响,公司营业收入和利润总额上升;同时得益于医药产品推广服务费用支出下降和资产处置收益,公司净利润同比上升。

科拓生物:

公司拥有包含2万余株乳酸菌(含益生菌)的菌种资源库,是中国最大的乳酸菌库,2021年公司实现产业化的益生菌共120余株,同比增长76.47%。目前公司主要生产基地为金华工厂,拥有食品配料产能3500吨/年、益生菌原料菌粉(即发酵、冻干设备的产能)产能30吨/年、益生菌终端消费品产能100 吨/年。22年公司发布定增预案,拟募资不超过7亿元建设内蒙古和林工厂,投项目完全达产后,复配食品添加剂、益生菌原料菌粉和益生菌终端消费品产能将分别为现有产能的3.9倍、14.3 倍和13.0倍。

2024年,公司实现营业收入3.03亿元,较上年同期增长1.19%。其中以益生菌为主导的微生物产业板块占比提升至85.57%;益生菌板块无论从技术积累、固定资产投资、盈利能力、公司市场影响力等各方面已经均成为公司的主导产业。实现归属于母公司所有者净利润9,435.61万元,同比增长0.94%。

富祥药业:

公司深耕抗生素领域,已实现中间体、原料药、制剂一体化布局,为国内-内酰胺酶抑制剂、培南类等原料药的主流供应商,此外依托高端原料药产线,公司近年积极布局CDMO业务和锂电池新材料。根据公司公告,生物发酵业务方面,公司已试制成功微生物蛋白(人造蛋白),2023年11月控股子公司富祥生物拟投资建设“年产20万吨微生物蛋白及其资源综合利用项目(一期)”,建成后可形成年产2万吨微生物蛋白及5万吨氨基酸水溶肥的规模,生物合成业务未来有望成为公司又一重要增长极。

2024年度,公司医药制造业务实现销售收入91,800.92万元,占公司营业收入比重77.94%。

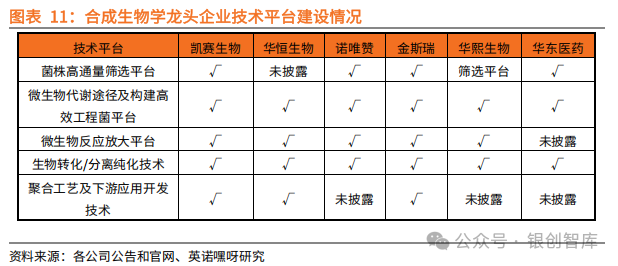

3.2 底层技术平台相关企业

合成生物学基础技术平台涵盖菌株高通量筛选平台、微生物代谢平台、微生物反应放大平台、生物转化/分离纯化平台等,国内企业中凯赛生物和金斯瑞的平台建设较为完善,具备强劲的底层技术开发基础。

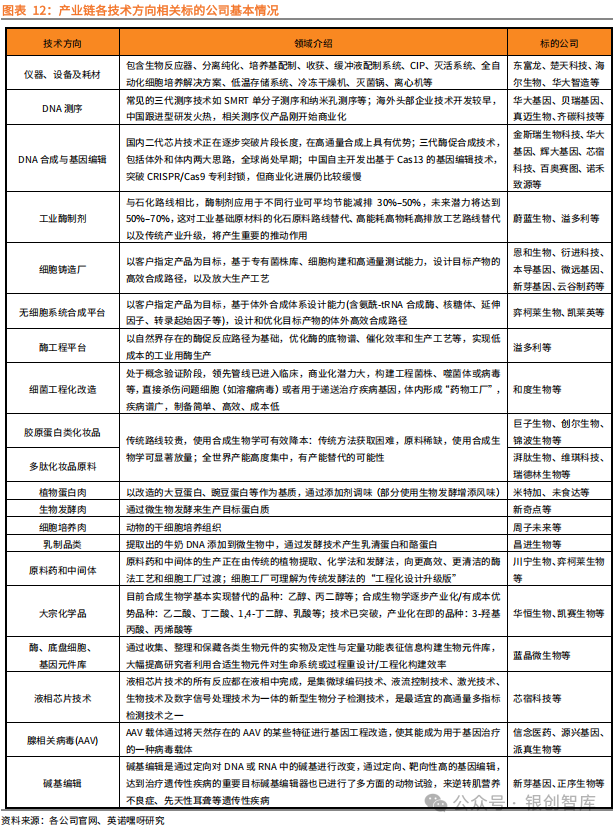

3.3 产业链技术方向及相关标的

合成生物学产业链前端以仪器设备、DNA测序、基因编辑相关技术公司为主,为元件构建提供技术支撑,技术要求包括基因合成、编辑、组装、测序等,国内主要代表公司有金斯瑞生物科技、诺禾致源。中端以合成生物学平台公司为主,通过搭建技术平台,形成项目经验积累,为下游客户提供研发支撑国内主要代表公司有弈柯莱、蓝晶微生物。后端则以产品型公司为主,主导产品的放大生产与下游市场应用,市场可延伸至医疗、化工、食品、农业等多种领域,国内主要代表公司有凯赛生物、华恒生物、川宁生物、博雅辑因等。

04

未来发展趋势

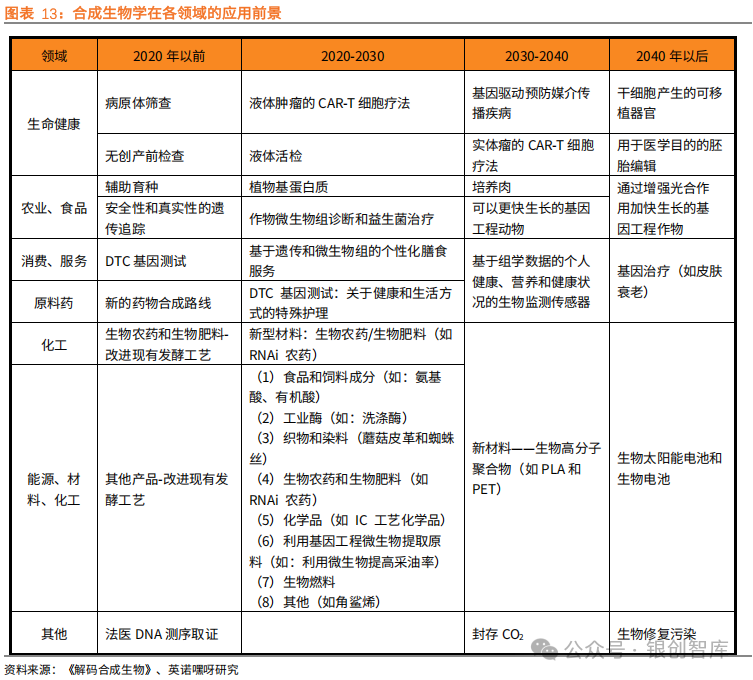

4.1各领域的应用展望

不同领域合成生物相关技术的采用速度和应用发展不同。新生物路线制造药物等已在商业开始强势应用。但其他如 CAR-T细胞治疗癌症的方法在2020年才在商业上可行,目前处于早期阶段,并在未来十年会迅速增加。

4.2有望成医药原料合成理想手段

针对天然产物,合成生物法将是替代传统提取法及化学法的理想技术路径。理论上,在底盘细胞被高度驯化后,天然产物大都可以实现异源合成,从而替代传统植物提取法和化工路线。以(-)-a -红没药醇为例,(-)-a-红没药醇可加速皮肤的治愈过程,尤其适用于敏感皮肤,被广泛应用于护肤及化妆品(皮肤和身体的护理液、须后水和晒后护理产品、口腔卫生产品如牙膏和漱口水)的配方中。目前,天然(-)-a-红没药醇主要是来自巴西Candeia树和德国洋甘菊,受制于植物生长周期、自然环境、扩大生产规模会导致生态环境的破坏等因素,植物提取法的供应量无法满足市场需求,因此市场上开始出现合成红没药醇。但红没药醇复杂的手性化学结构使得直接化学合成难度较高,分离难度大,且具有生物活性低、纯度低等缺点,因此利用合成生物学构建工程菌实现以廉价的碳源和培养基生产具有高附加值的(-)-a-红没药醇逐渐成为一条最具潜力的途径。根据国家知识产权局公开专利。 CN116496961A,锐康生物通过合成生物技术在大肠杆菌中构建的异源合成路径最高发酵产率达到14.5g/L,并已实现产业化。根据川宁生物公告,公司合成生物学法生产的(-)-q-红没药醇为单一手性,与植物提取产物绝对构型一致,具有100%天然度,纯度大于98%(天然度及纯度是天然产物异源合成的重要参考指标),发酵工程菌及生产工艺均达到业内最高发酵水平(有机相大于120g/L发酵浓度和较高的糖转化率),目前川宁的合成生物法(-)-a-红没药醇产品已顺利实现上市销售。

针对医药中间体,缩短工艺路线和采用工具酶可促进产率显著提升。非天然产物由于不具备自然代谢通路,因此小分子的合成通常以化学法为主导,合成生物学促进高效工具酶的突破有望实现对化学合成中传统催化剂的替代,其主要优势在于突变酶具备高效的酶活及催化效率、反复套用多次后酶活依旧保持,并可缩短工艺路线,催化底物范围广(如转氨酶可构建含有氨基手性中心的小分子药物中间体),兼具降本增效、绿色环保、反应安全等优势。以生物酶法生产西他列汀为例,根据国家知识产权局统计数据,目前西他列汀合成的相关专利共计159项,主要包括化学法和生物酶法合成,国内布局厂商众多,例如弈柯莱通过转氨酶高效构建氨基手性中心合成西他列汀等。

关于我们

北京鸿润宝顺科技有限公司创建于2008年,位于北京自由贸易试验区科技创新片区,是一家以蛋白胨、大豆蛋白胨、胰蛋白胨、酵母浸粉、牛肉浸粉等微生物培养基原材料和发酵原料为主,集研发、生产、销售为一体的现代化高新技术企业。2020年在四川省阆中市建立生产基地。产品供应国内所有合成生物学领域,为行业企业提供大量生物发酵所需的有机氮源原料。公司不断创新技术、调整配方、升级工艺,用更好的产品助力行业发展。

文章来源网络转载由微信公众号“ 银创产业通 银创智库”原创,是出于传递更多信息之目的,非本平台观点。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们联系,我们将及时更正、删除。